Archive for the ‘コラム’ Category

【コラム】:過失割合について(信号機の設置されていない横断歩道上の事故)

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。

事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

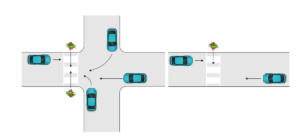

2.信号機の設置されていない横断歩道上の事故

【20】

道路交通法38条1項において,横断歩道を通過する車には,重い注意義務が課され,反面,歩行者は,横断歩道上では絶対的に近い保護を受けるため,原則として,歩行者の過失は問題とされません。これは,直進車であろうと右左折車であろうと同じで,基本の過失相殺率に差異はありません。

ただし,車の直前での横断・渋滞車列の間や,駐停車車両の陰からの横断,夜間暗い場所における横断や,車が高速で走行しているような幹線道路や交通頻繁な道路の横断の場合には,歩行者としても左右の安全確認義務違反に基づく若干の過失相殺がされることはやむを得ないとされています。

しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。

過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合について(信号機の設置されている横断歩道上の事故(1)歩行者×右左折車 横断中の信号変更あり)

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。

事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

1.信号機の設置されている横断歩道上の事故

(2)歩行者と右左折車との事故

歩行者は,信号機の表示する信号に従わなければいけませんので,過失割合は信号表示に応じて決定されます。

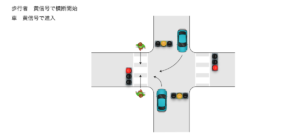

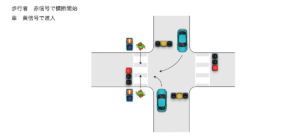

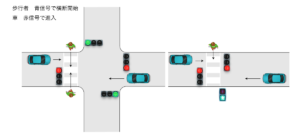

ア 横断中の信号変更あり

【18】歩行者:青信号で横断開始,その後赤信号になった場合,車:赤信号で進入

歩行者:車=0:100

歩行者は,黄信号に変わった時点で,速やかに横断を終わるか,横断をやめて引き返さなければならないので,歩行者にも過失がないとは言い切れません。しかし,赤信号で進行した車の過失の方が大きいので,歩行者保護の見地から,原則として過失相殺しません。

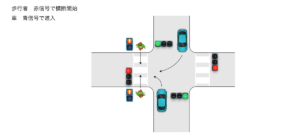

【19】歩行者:赤信号で横断開始,その後青信号になった場合,車:赤信号で進入

歩行者:車=10:90

歩行者は,赤信号で横断してはいけませんが,衝突時には青信号に変わっていて,横断が禁止される状況にはなくなっていることを考慮して,10%です。

しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。

過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:お盆時期に交通死亡事故の被害に遭われたご遺族の方へ

お盆の休暇を利用して,帰省や旅行,海水浴や花火などのレジャーを楽しまれた方が多くいらっしゃると思います。

しかし,交通量が増加するため交通事故も多発し,平成28年度のお盆時期10日間(8月9日~18日)の交通事故の発生件数は1万3926件でした。

そのうち,死者数は105人と,多くの方が交通死亡事故の被害に遭われています。

では,お盆時期に交通死亡事故の被害に遭われたご遺族は,どのようなことに気をつければ良いでしょうか。

交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。

しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費にお困りになる危険を回避します。

ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。

【コラム】:過失割合について(信号機の設置されている横断歩道上の事故(1)歩行者×右左折車 横断中の信号変更なし(2))

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。

事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

1.信号機の設置されている横断歩道上の事故

(2)歩行者と右左折車との事故

歩行者は,信号機の表示する信号に従わなければいけませんので,過失割合は信号表示に応じて決定されます。

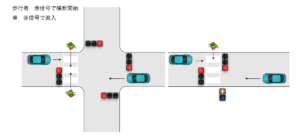

ア 横断中の信号変更なし

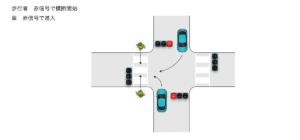

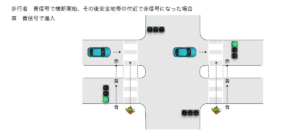

【15】歩行者:黄信号で横断開始,車:黄信号で進入

歩行者:車=20:80

車は,黄信号の場合には,黄信号が表示された時点で所定の停止位置に近接しているため安全に停止することができないときを除き,本来交差点に進入してはいけません。しかし,交通量の多い道路では,黄信号の時間でないと右折できない場合もあるため,一概に黄信号での進入を絶対的に不当とみることもできません。そこで,黄信号で横断を開始した歩行者の過失,右左折車の発見可能性,回避可能性等を考慮して,歩行者の過失を20%としています。

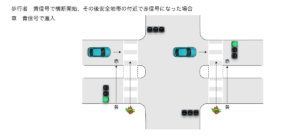

【16】歩行者:赤信号で横断開始,車:黄信号で進入

歩行者:車=30:70

歩行者は,赤信号の場合には道路を横断してはいけませんが,交差道路の信号がまだ青信号に変わっていないことから,赤信号で横断を開始する歩行者もしばしば見られます。赤信号を無視した歩行者の過失は少なくありませんが,右左折車は,このような歩行者がいることを予見し得ますし,右左折車が一時停止,徐行又は相当な減速をしているため,発見も容易で衝突を避けられることから,歩行者の過失を30%としています。

【17】歩行者:赤信号で横断開始,車:赤信号で進入

歩行者:車=20:80

赤信号の場合には,歩行者は横断してはならず,車は所定の停止位置を越えて進行してはなりません。赤信号に違反した車の過失は非常に大きく,歩行者保護の見地から歩行者の過失を20%としています。

しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。

過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合について(信号機の設置されている横断歩道上の事故(1)歩行者×右左折車 横断中の信号変更なし(1))

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。

事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

1.信号機の設置されている横断歩道上の事故

(2)歩行者と右左折車との事故

歩行者は,信号機の表示する信号に従わなければいけませんので,過失割合は信号表示に応じて決定されます。

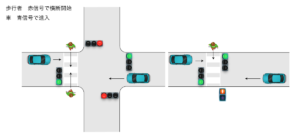

ア 横断中の信号変更なし

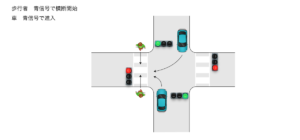

【12】歩行者:青信号で横断開始,車:青信号で進入

歩行者:車=0:100

車は信号に違反しているわけではありませんが,歩行者も青信号に従って横断しており,車は横断歩道により横断しようとする歩行者があるときには一時停止する義務があるので,原則として過失相殺をするべきではありません。

【13】歩行者:黄信号で横断開始,車:青信号で進入

歩行者:車=30:70

歩行者は,黄信号の場合には道路の横断を開始してはけませんが,交差道路の信号がまだ赤であるため,黄信号で横断を開始する歩行者もしばしば見られます。右左折車は,このような歩行者がいることを予見し得ますし,右左折車が一時停止,徐行又は相当な減速をしているため,発見も容易で衝突を避けられることから,歩行者の過失を30%としています。

【14】歩行者:赤信号で横断開始,車:青信号で進入

歩行者:車=50:50

歩行者は,赤信号の場合には道路を横断してはいけませんが,交差道路の信号がまだ赤であるため,赤信号で横断を開始する歩行者もしばしば見られます。右左折車は,このような歩行者がいることを予見し得ますし,右左折車が一時停止,徐行又は相当な減速をしているため,発見も容易で衝突を避けられることから,歩行者の過失を50%としています。

しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。

過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:愛知県内の交通事故死者数100人に達する

愛知県内の今年の交通事故死者数が100人に達し,全国ワース1位となっています。愛知県内の交通事故死者数は,14年連続全国ワースト1位となっており,非常に多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

お盆前後は交通量が増加して,特に交通事故が多発する時期です。

交通死亡事故では,弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほど良いです。

交通死亡事故は,被害の大きさが最たるものです。お亡くなりになられた方が一家の大黒柱の場合,早急な金銭的サポートが必要な場合もありますので,しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に加害者の保険会社に対して,弁護士基準との差額分を請求しています。

いつご依頼いただいても弁護士の費用に変わりはありませんので,早急に生活のための保険金を回収し,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

【コラム】:過失割合について(信号機の設置されている横断歩道上の事故(1)歩行者×直進車 横断中の信号変更あり 安全地帯あり)

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。

事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

1.信号機の設置されている横断歩道上の事故

(1)歩行者と直進車との事故

歩行者は,信号機の表示する信号に従わなければいけませんので,過失割合は信号表示に応じて決定されます。

ウ 横断中の信号変更あり(安全地帯のある場合)

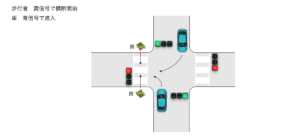

【10】歩行者:青信号で横断開始,その後安地帯の付近で赤信号になった場合,車:青信号で進入

歩行者:車=30:70

安全地帯は,車の通過・乗り入れが禁止されているから,歩行者は横断を断念して安全地帯にとどまるべき義務があるとされ,安全地帯のない場合の【8】よりも過失は大きく,30%です。

【11】歩行者:黄信号で横断開始,その後安地帯の付近で赤信号になった場合,車:青信号で進入

歩行者:車=40:60

歩行者は,黄信号の場合には,道路の横断を始めてはならないから,上記【10】よりも過失は大きく,40%です。

しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。

過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合について(信号機の設置されている横断歩道上の事故(1)歩行者×直進車 横断中の信号変更あり 安全地帯なし)

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。

事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

1.信号機の設置されている横断歩道上の事故

(1)歩行者と直進車との事故

歩行者は,信号機の表示する信号に従わなければいけませんので,過失割合は信号表示に応じて決定されます。

イ 横断中の信号変更あり(安全地帯のない場合)

【6】歩行者:青信号で横断開始,その後赤信号になった場合,車:赤信号で進入

歩行者:車=0:100

歩行者は,黄信号に変わった時点で,速やかに横断を終わるか,横断をやめて引き返さなければならないので,歩行者にも過失がないとは言い切れません。しかし,赤信号で進行した車の過失の方が極めて大きいので,歩行者保護の見地から,原則として過失相殺しません。

【7】歩行者:赤信号で横断開始,その後青信号になった場合,車:赤信号で進入

歩行者:車=10:90

歩行者は,赤信号で横断してはいけませんが,衝突時には青信号に変わっていて,横断が禁止される状況にはなくなっていることを考慮して,10%です。

【8】歩行者:青信号で横断開始,その後赤信号になった場合,車:青信号で進入

歩行者:車=20:80

歩行者は,黄信号に変わった時点で,速やかに横断を終わるか,横断をやめて引き返さなければならないので,歩行者の過失はさほど大きくはなく,20%です。

【9】歩行者:黄信号で横断開始,その後赤信号になった場合,車:青信号で進入

歩行者:車=30:70

歩行者は,黄信号の場合には,道路の横断を始めてはならないから,上記【8】よりも過失は大きく,30%です。

しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。

過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:過失割合について(信号機の設置されている横断歩道上の事故(1)歩行者×直進車)

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながることがあります。

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。

これから事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していきますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

1.信号機の設置されている横断歩道上の事故

(1)歩行者と直進車との事故

ア 横断中の信号変更なし

【1】歩行者:青信号で横断開始,車:赤信号で進 入

歩行者:車=0:100

青信号に従って横断している歩行者には過失はありません。

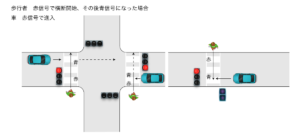

【2】歩行者:黄信号で横断開始,車:赤信号で進入

歩行者:車=10:90

歩行者は,黄信号の場合には道路の横断を始めてはいけないので,歩行者にも過失が認められます。ただし,赤信号に違反した車の過失がはるかに大きいため,歩行者に10%以上の過失相殺はしません。

【3】歩行者:赤信号で横断開始,車:赤信号で進入

歩行者:車=20:80

歩行者は,赤信号の場合には道路を横断してはいけませんが,赤信号に違反した車の過失が非常に大きいため,歩行者保護の見地から,歩行者の過失は20%です。

【4】歩行者:赤信号で横断開始,車:黄信号で進入

歩行者:車=50:50

歩行者は,交差道路の信号が黄信号であっても,横断歩道又は交差点を通過する車があることを予測すべきであることから,歩行者の過失は50%です。

【5】歩行者:赤信号で横断開始,車:青信号で進入

歩行者:車=70:30

赤信号に違反した歩行者の過失によって事故が発生していることから,歩行者の過失は70%です。

しまかぜ法律事務所では,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。

過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

【コラム】:被害者参加について

しまかぜ法律事務所では,民事において適正な賠償額を獲得することは勿論のこと,刑事裁判での被害者参加を積極的に行っています。被害者参加を無料で行っています。

しまかぜ法律事務所では,死亡事故のご遺族が,刑事裁判を通じて事故の真相を知ることや被害感情を訴えることを極めて重要なことと位置づけています。

しまかぜ法律事務所のモットーは,自分の家族が依頼者であればどう行動するかを常に考えて弁護活動をすることです。

被害者参加でご遺族の被害感情を訴えることは,被害者とご遺族の関係を深く知り,当事者の気持ちとして民事の慰謝料交渉を積極的に行うことに役立ちます。また,事故の真相を知ることは,民事の過失割合の交渉に役立ちます。

被害者参加を行うことは,結果として民事における適正な賠償額の獲得に繫がります。

ご遺族を全面的にサポートしていきますので,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。