Archive for the ‘コラム’ Category

【コラム】:過失割合について(駐車場内の事故 1.四輪車同士の事故(3))

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。

事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

1.四輪車同士の事故

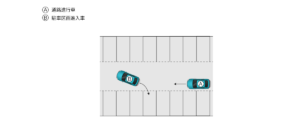

(3)通路を進行する四輪車と通路から駐車区画に進入しようとする四輪車との事故【336】

ア 駐車区画進入車の駐車区画への進入動作が,通路進行車からみて,非常点滅表示灯(いわゆるハザードランプ),方向指示器又は後退灯の点灯や車両の向き等により,当該駐車区画のある程度手前の位置で客観的に認識し得る状態に至っていたことを前提とします。

通路進行車において,駐車区画進入車の駐車区画への進入動作を事前に認識することが客観的に困難であった場合は,本基準によらず,具体的な事実関係に即して個別的に過失相殺率を検討すべきです。

また,駐車区画進入車の全ての車輪がいったん駐車区画内に収まった後に,駐車区画の修正等のため,再発進して通路に進入する場合は,本基準によらず,【335】の基準を参考にして過失相殺率を検討します。

イ 駐車場は駐車のための施設であり,四輪車が通路から駐車区画に進入することは,駐車場の設置目的に沿った行動です。

したがって,駐車区画への進入動作は,原則として,通路の通行に対して優先されるべきであり,通路進行車は,駐車区画進入車を発見した場合,駐車区画進入車が駐車区画に収まるまで停止して待機するか,駐車区画進入車と安全にすれ違うことができる程度の距離を確保した上で,駐車区画進入車の動静を常に注視しながら,安全な速度と方法で進行する義務を負うと解されます。

他方で,駐車区画進入車は,駐車区画への進入に際し,通路における他の四輪車の進行を妨げることになるのであるから,当該通路における他の車両の動静を注視し,当該道路の状況に応じて,他車との衝突を回避することができるような速度と方法で進行する注意義務を負うと解されます。

双方の四輪車が負う基本的な注意義務の内容は上記のとおりですが,通路進行車により重い注意義務が課されるため,事故が発生した場合は,原則として通路進行車が相対的に重い過失責任を負うこととなります。

通路進行車:駐車区画進入車=80:20

通路進行車,駐車区画退出車の前進,後退の別は問いません。また,通路の幅員も問いません。

駐車区画進入車の安全確認が不十分であったこと,通路進行車が駐車区画進入車と安全にすれ違うことができる程度の距離を確保しなかったことは,いずれも基本の過失相殺率に含めて考慮しています。

駐車区画進入車が,切り返しや方向転換により進路を変える場合など,他の車両との関係でより慎重な安全確認と運転操作が求められる場面において,基本的な注意義務を怠ったとき(衝突まで通路進行車の存在自体を認識していなかったときや,急発進したときなど)には,著しい過失ありとなります。

通路進行車が,標識又は路面標示等で指示される順路(通行方向)に反して通路を進行していた場合には,著しい過失ありとなります。また,通路進行車が通路を進行する他の車両の通常の進行速度を明らかに上回る速度で進行していた場合には,状況に応じて,著しい過失又は重過失による加算修正をします。

通路進行車が,順路に反して通路を進行していた場合において,徐行していなかったとき,通常の進行速度を明らかに上回る速度で進行していた場合は,「徐行なし」による加算修正を加重します。

愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。

しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。

また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。

過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(駐車場内の事故 1.四輪車同士の事故(2))

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。

事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

1.四輪車同士の事故

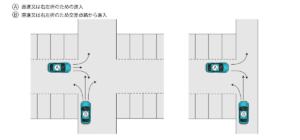

(2)通路を進行する四輪車と駐車区画から通路に進入しようとする四輪車との事故【335】

駐車場内の通路は,当該駐車場を利用する四輪車が当該駐車場内を移動するために不可欠の設備であるから,四輪車が駐車場内の通路と駐車区画との間を出入りすることは当然に予定されているということができます。

したがって,通路進行車は,駐車区画に駐車していた四輪車が通路に進入してくることを常に予見すべきであり,駐車区画退出車との関係においても,同車の通行を予見して安全を確認し,当該通路の状況に応じて,同車との衝突を回避することができるような速度と方法で通行する義務を負うとされます。

他方で,駐車区画退出車は,通路に進入する前の段階では駐車区画内で停止しているのであるから,通路進行車よりも容易に安全を確認し,衝突を回避することができます。また,駐車区画退出車は,通路への進入に際し,通路における他の四輪車の進行を妨げることになるのであるから,道路と道路外との間の出入りに関する法令上の規制を受けない場合であっても,通路に進入する際の注意義務として,進入しようとする通路の安全を確認し,通路進行車の通行を妨げるおそれがある場合は通路への進入を控える義務を負うとされます。

双方四輪車が負う基本的な注意義務の内容は上記のとおりですが,駐車区画退出車により重い注意義務が課されるため,事故が発生した場合は,原則として駐車区画退出車が相対的に重い過失責任を負います。

なお,通路進行車の過失の有無自体が問題となるもの,通路を進行する四輪車同士の衝突と考えられるものは,本基準によらず,具体的な事実関係に即して個別的に過失相殺率を検討すべきとされています。

通路進行車:駐車区画退出車=30:70

通路進行車,駐車区画退出車の前進,後退の別は問いません。

通路進行車が,通路を進行する他の車両の通常の進行速度を明らかに上回る速度で進行していた場合や,標識又は路面標示等で指示される順路(通行方向)に反して通路を進行していた場合には,著しい過失ありとなります。

駐車場内に道路標識等に倣った最高速度の標識又は路面標示がある場合には,当該標識又は標示で示された上限速度を上記の「通常の進行速度」の目安として,速度超過の程度に応じて著しい過失又は重過失による修正をします。

愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。

しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。

また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。

過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(駐車場内の事故 1.四輪車同士の事故)

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。

事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

■ 駐車場内の事故について

商業施設の大型化や郊外立地が進み,収容台数の多い駐車場が多くみられるようになったこともあり,駐車場内での事故が多発しています。

駐車場内で発生した事故の法的責任に関連して,当該駐車場内の通路が道路交通法の適用される「道路」に当たるか否かが問題とされることがあります。

しかし,本基準は,駐車を主たる目的とする駐車場の特殊性,すなわち,四輪車が後退,方向転換等の行為に出ることが多く,駐車している四輪車から歩行者が出てくることも多いため,走行している四輪車に対し,前方注視義務や徐行義務がより高度に要求されるという点(運転慣行)を踏まえて,過失相殺率を定めているのであって,駐車場内の通路で発生した事故については,当該通路が上記「道路」であるか否かにかかわらず,適用されるべきです。

1.四輪車同士の事故

(1)通路の交差部分における四輪車同士の出合い頭事故【334】

直進,右左折の別なく,駐車場内の通路の交差部分に進入した四輪車同士が出合い頭に衝突した場合を想定しています。

交差部分に進入した四輪車同士の出合い頭の衝突事故が発生した場合は,原則として,双方が同等の過失責任を負うこととし,通路の幅員の違いや運転方法等の事情については,過失相殺率の評価に影響する基本的なものを修正要素として考慮することとしています。

直進又は右左折のための進入:直進又は右左折のため交差道路から進入=50:50

双方の車両において,他の車両の進入に対する注意が疎かであったこと,適切な回避措置をとらなかったことは,いずれも基本の過失相殺率に含めて考慮しています。

一時停止・通行方向標示等違反と狭路・明らかに広い通路の修正要素のいずれにも該当する場合には,一時停止・通行方向標示等違反のみで20%加算修正します。

一時停止・通行方向標示等違反と丁字路直進の修正要素のいずれにも該当する場合には,一時停止・通行方向標示等違反のみで15%加算修正します。

他方の四輪車が交差部分に明らかに先入していた場合,交差部分の手前で原則をしなかった場合には,原則として,その他の著しい過失ありとします。また,一時停止・通行方向標示等違反があった場合には,当該四輪車が明らかに先入していたとしても,当該四輪車に有利に修正することは相当でありません。

愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。

しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。

また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。

過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 5.歩行者と自動車との事故)

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。

事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

5.歩行者と自動車との事故

(1)本線車道を歩行中の歩行者の事故【332】

高速道路の本線車道上の歩行者が自動車に衝突された場合を想定しており,歩行者が路肩等にいた場合は想定外です。

高速自動車国道法17条1項においては,何人もみだりに高速自動車国道に立ち入り,又は高速自動車国道を自動車による以外の方法により通行してはならないとされているから,高速道路上に歩行者がいることは法律上予定されていないものというべきです。

したがって,高速道路上にいたこと自体,歩行者の重大な過失といわなければならず,相当大きな過失相殺がされるのはやむを得ないですが,高速道路の見とおしが比較的よいことを考慮すると,昼間であれば,自動車の運転者としても歩行者を発見することは必ずしも困難ではないと考えられます。

そこで,自動車側にも前方不注視又はハンドル・ブレーキ操作の不適切等の安全運転義務違反の過失があることを前提として,歩行者の基本の過失相殺率を定めています。

なお,自転車も,歩行者と同様に,高速道路上にいることが法律上予定されていないので,高速道路の本線上に進入した自転車が自動車に衝突された場合についても,本基準が準用されます。

歩行者:80 自動車:20

(2)駐停車車両の近傍の歩行者の事故【333】

高速道路上に駐停車車両がある場合,非常措置(例えば,停止表示器材の設置等)を講ずるために駐停車車両の近傍に人がいることが多く,また,自動車の運転者としても,高速道路上に駐停車車両があれば,近傍に人がいることを容易に知り得ます。

したがって,このような場合,【332】より歩行者に有利に考えるべきです。

同様の理由により,本基準は,高速道路上の工事現場付近にいた工事関係者の事故にも適用することができます。

また,運転者以外の同乗者についても,自動車が高速で走行している車道に出る行為自体が極めて危険であることからすれば,同乗していた自動車に火災・爆発等の危険がある場合等,車外に出ることがやむを得ない場合を除いては,原則として本基準によるべきです。

なお,近傍の意味については,道路の状況,駐停車の態様等により一概にはいえませんが,おおむね10m以内をいいます。

歩行者:40 自動車:60

愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。

しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。

また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。

過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,高速道路上での交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:愛知県内令和2年年交通事故の特徴

警察庁によると,令和2年中の全国の交通事故死者数は2839人となり,これは警察庁が昭和23年に統計を開始して以降最小となり,初めて3000人を下まわりました。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032035149&fileKind=2

愛知県内の死者数は154人で,昨年より2人減少したものの,今なお多くの尊い命が交通事故で失われ,多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいらっしゃいます。

https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/2020.12kishahappyousiryou-kakuteisuu.pdf

死者数を年齢層別にみると,65歳以上の高齢者は80人となり,死者数全体の51.9%を占めています。

高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。

高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。

死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。

当事者別にみると,歩行者,自転車,自動二輪車の死者数が前年に比べ増加しています。

歩行者,自転車,自動二輪車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故につながりやすくなります。特に,自転車死者の29人のうち27人がヘルメット非着用となっており,ヘルメットをかぶらずに事故の被害に遭うと亡くなる可能性が非常に高いことが分かります。道路交通法では13歳未満の子どもが自転車に乗る際には、ヘルメットの着用努力義務があると定められていますが,名古屋市では条例で65歳以上の高齢者にもヘルメットの着用努力義務が定められています。該当年齢でない場合も,スピードの出るロードバイクに乗る際や交通量の多い道路を走行する際は,ご自身の命を守るため,ヘルメットを着用すると安全です。

自転車は自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方までたくさんの方が乗っていますが,自動車やバイクのように自賠責保険が義務づけられていないため,自転車事故の被害に遭った場合,加害者に直接賠償金を請求することになります。死亡事故は賠償額が高額となるため,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。

しまかぜ法律事務所は,高齢者や自転車による交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 4.落下物による事故)

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。

事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

4.落下物による事故【331】

高速道路の本線車道を走行していた自動車が同車道上に落下していた物によって事故に至った場合を想定しています。高速道路においては,高速度での走行が許容されているのであるから,落下物自体には接触しなくても,運転者が適切な回避措置をとることができず,事故に至ることも十分にあり得ます。したがって,このような非接触型の事故についても,落下物の存在と事故の発生との間に因果関係が認められる限り,本基準を適用して差し支えありません。

また,落下物について,比較的近距離になってはじめてその危険性を認識できるものであって,接触によりハンドルやブレーキ操作に影響を与え得るもの(物理的に一定の大きさのあるものや滑りやすいもの等)であること,後続車について軽度の前方不注視があることを前提としています。落下物の危険性が高い場合(例えば,落下物が油であった場合)や後続車からの発見が容易であった場合(例えば,200m以上手前から落下物を容易に発見できた場合)には,修正要素として考慮します。

そして,高速道路においては,一般道路に適用される積載物転落等防止義務のほか,積載物の転落等による事故発生を防止するため貨物の積載状態を点検する義務が課されているのであるから,高速道路上に積載物等を落下させた前車の責任は一般道路の場合に比して格段に重いといえます。また,後続車としても,時速80kmを超える高速度で進行しながら落下物の危険性の程度を即座に判断し,適切な回避措置を講ずることには,少なからず困難を伴うものと考えられます。したがって,後続車の前方不注視又はブレーキ・ハンドル操作不適切等の安全運転義務違反の過失よりは,やはり高速道路の本線車道上に積載物等を落下させた先行車の過失の方が大きいというべきであり,基本の過失相殺率は,このような双方の過失内容を比較検討して定められています。

後続車:40 先行車:60

油を流出させた場合等は,発見の困難さや後続車に対する危険性に鑑み,先行車を重過失として20%修正されることもあります。

一方,200m手前から発見が容易であり,しかも,この地点で安全性の識別ができるにもかかわらずこれを見落とした等,前方不注視の程度が著しい場合,居眠り運転,酒酔い運転等の場合には,後続車を著しい過失・重過失として修正します。

愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。

しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。

また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。

過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,高速道路上での交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 3.追突事故)

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。

事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

3.追突事故

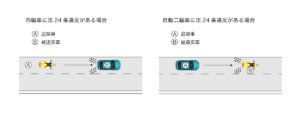

(4)追突事故(被追突車に道路交通法24条違反がある場合)

前車が道路交通法24条違反の理由のないブレーキをかけたために後車が追突した場合を想定しています。したがって,前車が事故を回避する等危険を防止するために急ブレーキをかけた場合には,たとえそこへ至る過程において前車に過失が認められるとき(例えば,前方不注視により障害物の発見が遅れ急ブレーキをかけざるを得なくなった場合等)であっても,この基準の対象とはせず,別途考慮を必要とします。

車両等の運転者は,危険を防止するためやむを得ない場合を除き,その車両等を急に停止させ,又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならないとされていますが,高速道路においては,時速80kmを超える高速度での走行が許容される一方,本線車道での駐停車が原則として許されていないのであるから,前車が危険防止の必要もないのに急ブレーキをかけた場合の危険は一般道路のそれとは比較になりません。もとより,後車にも十分な車間距離の保持と前方の注視が要求されるのではありますが,高速道路の本線車道では,車の流れに従った円滑な走行が一般道路よりも強く期待されるから,前車の予想外の急ブレーキが事故を引き起こす可能性は大きくなります。したがって,本基準では,一般道路に比べ,前車の過失を重くしています。

なお,前車にブレーキの不必要・不確実な操作等がある場合には,道路交通法24条違反に至らない程度であっても前車の過失を肯定して良い場合があると考えられますが,このような場合には,基本の過失相殺率から10%程度前車に有利に修正して適用することになります。

ア 四輪車同士の事故【328】

追突車:50 被追突車:50

風景・事故見物のために意図的に急ブレーキをかけた場合には,被追突車に著しい過失・重過失の修正をします。なお,前車が後車に対するいやがらせ等のために故意に急ブレーキをかけた場合には,後車の過失の有無について,別途慎重に検討する必要があります。

分岐点・出入口等の付近,パーキングエリアの出入口付近においては,本線車道に進入しようとする他の自動車等との関係で被追突車が急ブレーキをかけたり,進路選択を誤った被追突車が正しい進路に向かうために急ブレーキをかける等の事態が予測され得るから,追突車においてもあらかじめそのような事態を予測して運転すべきとされています。

イ 自動二輪車と四輪車との事故

(ア)四輪車に道路交通法24条違反がある場合【329】

追突車:40 被追突車:60

(イ)自動二輪車に道路交通法24条違反がある場合【330】

追突車:60 被追突車:40

愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。

しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。

また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。

過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,高速道路上での交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:年末年始の交通事故にお気を付け下さい

愛知県警察によると,令和2年12月24日現在,交通事故による死者数は151人となっており,昨年より1人少なくなっています。愛知県内では,例年,12月が交通死亡事故が最も多くなっていますので,年末に向けて,更なる安全運転が求められます。

https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou201224.pdf

年末年始を利用して帰省される方もいらっしゃると思います。普段は電車等を利用している方が,混雑を避けるために車を利用するなど,運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人もいますので,すべてのドライバーが事故が発生しないよう注意が必要です。

また,年末年始は寒波が襲来すると予報されていますので,積雪や路面凍結によって,交通事故が増加する可能性もあります。

では,もし年末年始に交通事故の被害に遭ったら,どうすれば良いでしょうか。

交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。

しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。

ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にしまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 3.追突事故)

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。

事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

3.追突事故

(3)路肩等に駐停車中の自動車に対する追突事故【327】

路肩等(路肩又は路側帯)は,原則として車両の通行が禁止されている部分であるから,走行中の後車が,故障等やむを得ない理由で路肩等に駐停車中の前車に追突した場合には,原則として全て後車の過失によるものと考えるべきです。

ただし,高速道路においては,路肩等に駐停車するにしてもやむを得ない理由を必要とするというべきであるから,前車が駐停車していたことについてこのような理由がない場合には,前車の著しい過失又は重過失として修正します。

追突車:100 被追突車:0

視認不良について,原則10%に減算修正としますが,自動二輪車の照射力の弱さから,停止四輪車対追突自動二輪車の場合に限って20%の減算修正とします。

基本の過失相殺率は,被追突車が事前の整備不良によるガス欠・エンジントラブル等により運転に支障を来し,あるいは,タイヤ交換,チェン装着等を行う必要を生じて,駐停車することがやむを得ない場合を前提をしています。

したがって,被追突車にやむを得ない理由がない場合,駐停車につき被追突車に帰責事由の存在する場合(例えば,被追突車が自招事故や自己の主たる過失のある先行事故により駐停車した場合)には,著しい過失・重過失の修正要素を適用します。

ただし,これらの場合であっても,被追突車が路肩等からはみ出すことなく駐停車していたときは,被追突車の運転者において道路交通法72条1項の危険防止措置をとったと評価しうる反面,路肩等に進入して追突した追突車には重い過失があるというべきであるから,修正要素の適用は慎重に検討する必要があります。

愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。

しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。

また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。

過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,高速道路上での交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 3.追突事故)

死亡事故は,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。

事故態様ごとに基本的な過失割合をご紹介していますが,この割合がすべてではなく,速度超過や直近まで被害者に気づかなかったことや,様々な事実で過失割合は修正されます。一つの参考としてご理解いただければと思います。

3.追突事故

(2)過失なく本線車道等に駐停車した自動車に対する追突事故

ア 被追突車に退避懈怠又は停止表示器材設置懈怠の過失がある場合

被追突車が自己に過失のない先行事故によって本線車道等に駐停車した後,退避可能であったのに退避しなかったか,又は,退避不能であったが,停止表示器材を設置することは可能であったのにこれを怠った場合を想定しています。

このような場合,被追突車には駐停車したこと自体については過失がないから,被追突車の過失の程度は,自己に過失のある先行事故等により駐停車した場合よりも小さい。しかし,被追突車が退避又は,停止表示器材の設置を怠ったことは,本線車道等において運転することができなくなったときの義務に違反するから,原則として,被追突車は一定の限度で過失責任を負うことを免れません。

(ア)四輪車同士の事故【323】

追突車:80 被追突車:20

被追突車に,退避を怠った過失と停止表示器材の設置を怠った過失のいずれの過失も認められる場合は,その他著しい過失・重過失の修正要素を適用します。

(イ)自動二輪車と四輪車との事故

a 四輪車駐停車【324】

追突車:70 被追突車:30

b 自動二輪車駐停車【325】

追突車:90 被追突車:10

イ 被追突車に駐停車後の対応に過失がない場合【326】

被追突車が自己に過失のない先行事故によって本線車道等に駐停車した後,退避することが不可能であり,かつ,被追突車の運転者等が停止表示器材を設置したにもかかわらず追突事故が発生したか,被追突車の運転者等が死傷又は時間的余裕がなかったことにより停止表示器財を設置することができない状況の下で追突事故が発生した場合を想定しています。

このような場合,被追突車には駐停車したことについて過失はなく,駐停車後の対応にも過失はないというべきであるから,被追突車の駐停車の態様にかかわらず,また,四輪車又は自動二輪車の別なく,被追突車に対する過失相殺は否定されるべきです。

追突車:100 被追突車:0

愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。特に,高齢者の交通死亡事故が増加しております。

しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にあります。

また,相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。

過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。また,高齢者の交通事故,高速道路上での交通事故など解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。